日期:2025-08-15 08:49:57

光绪九年(1883),身为两江总督的左宗棠在江宁为他所景仰的前辈陶澍、林则徐二人合建了一座专祠,并亲自题写楹联:

三吴颂遗爱,鲸浪初平,治水行盐,如公皆不朽;

卅载接音尘,鸿泥偶踏,湘间邢上,今我复重来。

左宗棠的楹联在赞颂陶、林不朽业绩的同时,也以善治两江的后继者自居。陶、林两人曾分别任两江总督和江苏巡抚,两人和衷共济,志同道合,政绩显著。这一年73岁的左宗棠也总督两江,治水、理盐、兴漕、安民,这些当年陶、林在江南殚精竭虑的不朽功业,如今他亦需踵事增华。

1875年到1885年,是左宗棠晚年的最后十年,是他烈士暮年,壮心不已的十年,也是他功业与谤议交织的十年。在这最后的岁月里,他把一生的抱负与时代的困局、帝国的沉疴一并推向了临界:一方面是边疆险情——新疆收复、西北防务的重担——需要他以军略与行政双重手腕应对;另一方面是洋务自强的现实与守旧势力的反对,让他的言行常处舆论漩涡。再加上日渐消瘦的身体与未竟的政治理想频繁碰撞,使他个人的挣扎与成败折射出整个时代的结构性矛盾。

左宗棠的晚年实践体现了传统治理体系与近代化生存需求之间无法调和的撕裂,并浓缩了晚清最根本的困境:旧制度已无力承载王朝存续使命,而变革之路又遭遇层层阻滞。身处王朝崩塌前夜的宿命感,必将是饱含痛苦的。

收复新疆:70岁的“远征将军”

1875年,光绪朝任命陕甘总督左宗棠为钦差大臣,专责督办新疆军务,肩负起收复被阿古柏势力夺占的一片疆土。此时的左宗棠已是六十余岁,年近晚年仍意志刚烈。他以“先北后南”“缓进急战”的战略部署,首战乌鲁木齐,先打弱势之敌,待北疆收复后,分兵三路攻克达坂、吐鲁番、托克逊三城,打开通往南疆的门户,然后千里跃进,由北向南,由东向西,节节深入,终得全胜,为进一步收复全疆奠定基础。

筹备与动员是这场远征的关键。左宗棠在兰州建立制造局,组织仿制与改良洋式枪炮,并从境内外购置德制克虏伯大炮和大量近代步枪,努力把参战湘军武装成近代化军队,这一举措在战场上显著提升了清军的火力与战斗力。为保障后勤,他铺设多条补给线,兴修屯田和粮局,力图把远征的后勤弱点补牢。

在指挥与通讯上,左宗棠也借助近代手段强化中央与前线的联络,战时利用电报与书牍进行外交与情报往来,使得与沙俄谈判以及对伊犁局势的掌握较以往更为及时。

然而这一切并非无争议。为筹军费,左宗棠动用借款、提前征收协饷,并在东南诸省加征厘金等科目以补兵饷,这种非常财政手段在朝野与舆论中引发激烈论争。以李鸿章为代表的海防派认为收复新疆代价高昂且难以久守,指责西征耗费国力,不如把有限经费用于海防建设。

于是,朝堂之上围绕“塞防”与“海防”的战略分歧,几乎与战场上的刀光剑影同时上演。

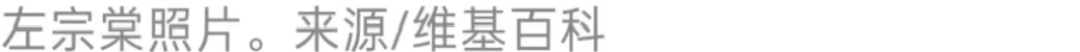

经过近两年鏖战,清军得以在新疆取得决定性胜利。1877年,阿古柏势力瓦解,清廷又通过《中俄伊犁条约》正式收回伊犁区域,彻底结束了十余年的战乱,令疆土得以安定。

洋务运动的“西北试验”

左宗棠认为守疆需“自给于器”,靠军队之外更要靠本地生产与后勤保障,因此兰州机器织呢局应运而生,成为西北以官办实业服务边防的试验场。他把洋务之策带入西北,不是简单复制江南模式,而是把工业化纳入守塞的整体战略。

兰州机器织呢局从筹建到开工,凝聚了左宗棠数年的谋划与财政支持。1876年前后,他督筹巨款买机器、聘技师,1879—1880年完成安装,1880年9月正式开工,机器设备多从德国引进,蒸汽动力与毛织机投入西北大规模生产,这是当时中国西部首例机器毛纺尝试,是晚清西部地区近代化的重要起点。

但技术移植遭遇了现实的顽症。西北地区的气候、原料、熟练工与市场体系未能同步,运输与维修依赖外方技师,致使成本居高不下,厂子仅运作数年后便难以为继,1883年前后停业。对此,左宗棠主张“以官办开其先,而商办承其后”,把初期亏损视为国防与实业试验所必须的投入。

从更广的战略视角看,织呢局并非孤立工程,它与兰州制造局相互配合,体现出左宗棠以工业补军备、以实业固边防的总体思路。即便织厂经济回报有限,但其在增强边防后勤与推动地方现代化观念上的示范作用不可低估。

制度层面的变革也与洋务并行。左宗棠多次上疏建议以州县代军府、设行省以长治久安,他为新疆善后所拟的治理蓝图,最终被朝廷采纳,1884年,清廷下诏设新疆行省,废军府制、置州县,奠定了近代新疆行政格局的雏形。

当然,西北地区的洋务试验并非无争议。保守派与既得利益者对在边疆推行内地式行政、以官办实业推导地方经济的做法有诸多反对声音,一部分批评来自对同化政策的忧虑,另一部分则来自对财政负担与短期经济效益的现实考量。

但总体而言,兰州织呢局的兴衰与新疆建省的行政改制合成一项完整的“西北试验”,它在技术、财政与组织上遭遇挫折,但在边防战略与行政制度上留下了持久影响,成为我们理解晚清如何在危机中以制度创新应对外患的重要注脚。

个人生活:清廉与“绯闻”掌牛宝

左宗棠一生俭约为人所称。朝廷拨给他的养廉银数额可观,但他家中生活极为节省。长期的肺病与反复咯血,加之风湿与眼疾,使他行动多靠人搀扶,但他仍日夜批阅奏章、巡检边防。病苦与操劳交织成了左宗棠暮年的常态。

但左宗棠晚年性情愈发刚烈,他在治政与战略问题上与李鸿章等人公开分歧,主张坚守西北边塞以抵御俄患,反对把有限财力全部倾注海防,这种针锋相对的政治立场使他在朝中既得到拥趸也招致敌手,直到临终仍与一些同僚隔阂深重。

在个人生活方面,网上流传左宗棠70岁的时候娶了个17岁的小妾,而且这小妾还是慈禧赏赐的,左宗棠待此小妾如孙女,最后放她自由。如此戏剧化的故事是真的吗?

左宗棠确有妾室,但真实情况比坊间流传的故事更为朴素。《曾国藩真相录》记载,曾国藩到长沙时见左宗棠坐处闻得小妾洗脚,戏出上联“看如夫人洗脚”,左立即对出下联回怼曾“赐同进士出身”。左宗棠的下联直戳曾国藩的痛处,因为曾国藩虽官至两江总督、一等侯爵,但科举成绩仅是三甲的“同进士出身”,这是他一生耿耿于怀的遗憾,《南亭笔记》里就记载过曾国藩被幕僚私下称为“半个进士”的故事。拿同进士和如夫人类比,可见左宗棠毒舌。

话说回来,曾国藩在长沙看到的左家小妾是谁呢?左宗棠于咸丰二年(1852)应湖南巡抚张亮基之邀,以幕府幕僚身份出仕,当时年仅四十出头。所以这个小妾绝无可能是网传中慈禧赏赐给晚年左宗棠的少女,应是左宗棠的妾室张氏。

左宗棠的一生中,有书面记载的妻妾共三位。

原配周氏出身湘潭富户,才情兼备,著有《饰性斋遗稿》,育有三女一子。因周家富裕,左宗棠曾入赘,直到33岁才将家小迁回湘阴。夫妻情深,却因左宗棠常年征战,相聚极少。1870年周夫人在长沙病逝时,左宗棠远在甘肃,悲痛写下“衰老余年,不遑启处,失兹良助,内顾堪虞”的哀叹,后又在《亡妻周夫人墓志铭》中对其德行给予极高评价。

因周夫人体弱,道光十六年(1836),左宗棠纳了周夫人的陪嫁侍女张氏为妾。张氏勤恳持家,为左宗棠生下三子一女。按时间推断,曾国藩见到的那个洗脚的小妾,应该就是张氏。

据左焕奎所著《左宗棠略传》记载,1881年,70岁的左宗棠入值军机处,慈禧以“体恤无人照料”为由,将身边17岁的宫女章氏赐给他做侍妾。章氏本是西安知府千金,才貌出众入宫,命运却由不得自己,瞬间成为年逾古稀重臣的侍妾。她随左宗棠赴南京、福州任职,照料其晚年。

但是,官方文献《左文襄公年谱》里仅记载左宗棠与原配夫人周氏和小妾张氏共育四子四女,《清史稿》《清实录》及左宗棠家书信件,无一提及慈禧赏赐宫女给左宗棠做妾这件事。因此,左宗棠在晚年被赐小妾很可能仅是谣传,而这小妾姓什么、是否由慈禧所赠、后来又改嫁何人等传言都仅是附会之说。

中法战争:最后的“政治孤勇者”

马尾海战的败绩,把左宗棠晚年的理想与孤勇暴露在最刺目的光里。

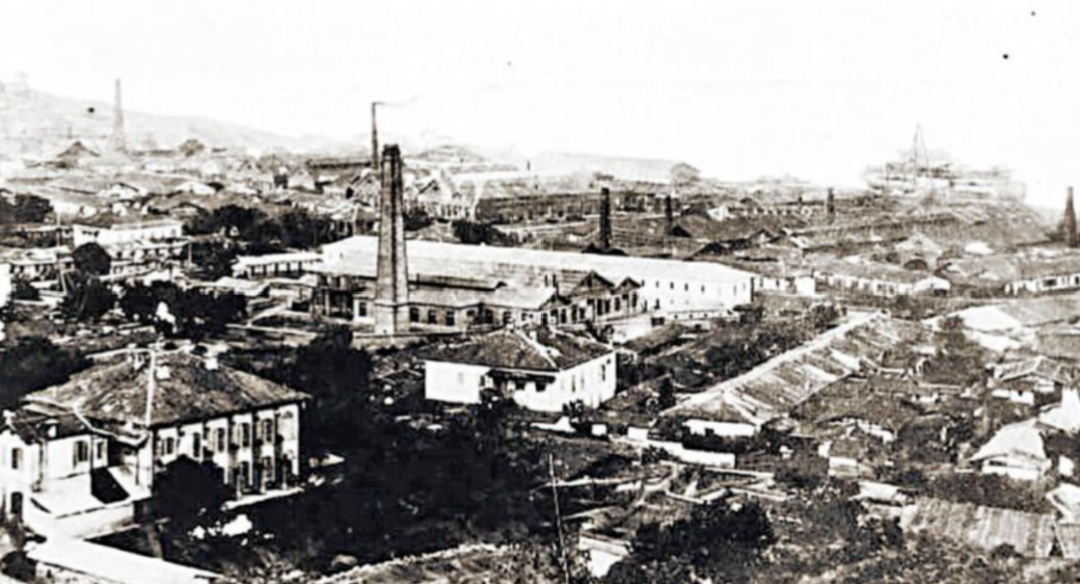

1884年8月,法军在闽江口以迅雷不及掩耳之势摧毁福建水师,福州船政局与沿岸炮台遭受毁灭性打击,清军多舰被击沉,战况之急促与惨烈触动了左宗棠最深的痛处。

战后朝廷震怒,遂以钦差大臣之名任命左宗棠出任督师,赴福建整顿海防、重建舰政。他已是古稀之年,身带旧疾,却仍带病南下,亲临马尾、巡视沿海炮台,力图以实务重振军心,整顿防务体系。目睹二十年船政之积累在瞬间化为灰烬,他愤然斥责船政局“二十年之积累,毁于一旦”的惨状。愤慨与悲痛交织,成为他生命最后阶段的浓烈情绪。

而左宗棠在福州的数月,除了军事建设,更多是与朝廷政策的博弈。他主张坚定抗争、巩固海防并推进制度性改革,反对因败绩而急于妥协的软弱做法,但朝廷却在内外压力与外交现实面前,选择了渐趋妥协的路线,左宗棠的主张在朝廷内屡屡受阻。这个久经沙场的实务家在晚年阶段,不得不以更为孤勇的姿态,单刀直入地捍卫自己对国家主权与军务建设的判断。

年老体弱的左宗棠坚持巡视要塞,亲见残舰断壁与官兵士气低落,心中的失望与愤怒不断累积。终其一生以实业、军务自励的左宗棠,在眼见船政与江海防务的脆弱中,走向了生命的尽头。

1885年9月5日,左宗棠在福州辞世,谥号“文襄”。“文”意涵盖经天纬地,“襄”寓意开疆拓土,可见朝廷对他的功绩赋予了高度认可。

左宗棠的形象似乎始终带着“矛盾”的光环,他如同一块投入时代激流的巨石,激起的既是力挽狂澜的巨浪,但也会形成争议不休的漩涡。清廷虽为其追赐太傅,但不久便撤销了部分新疆新政。梁启超盛赞其为“五百年以来的第一伟人”,李鸿章却私下给他取“曹阿瞒”的外号,讽刺其奸诈阴险。

不管争议如何,左宗棠作为能臣的形象留名史册。他以农业文明的资源体系,拼搏于工业时代的冲击之下,也以“修身齐家治国平天下”的士大夫精神,深度参与近代中国的国防与政治。左宗棠的晚年,为我们理解那个巨变中的晚清,提供了一个充满悲壮张力的历史剖面。

参考资料:

左焕奎:《左宗棠略传》,武汉:华中师范大学出版社,1993年。

王林:《左宗棠》,昆明:云南教育出版社,2009年。

刘江华:《左宗棠传信录基于清宫档案的真相还原》,长沙:岳麓书社,2017年。

易孟醇:《曾国藩真相录》掌牛宝,长沙:湖南人民出版社,2015年。

广瑞网提示:文章来自网络,不代表本站观点。